冬至吃餃子的由來:張仲景的祛寒嬌耳湯傳說

作者:佚名|分類:百科常識|瀏覽:87|發布時間:2025-02-21

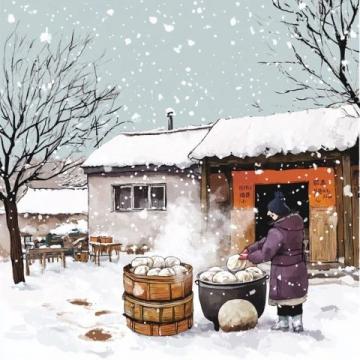

今天是冬至日,在這一天北方地區有著吃餃子的習俗。這不僅僅是一種美食文化的表現,背后還蘊含著一段溫暖人心的故事。

據傳,“餃子”的最初名稱為“嬌耳”,它是由我國古代著名的醫學家張仲景發明的。他的“祛寒嬌耳湯”故事在民間流傳已久,不僅因其美味而聞名,更因為它能夠幫助人們抵御寒冷和疾病。

冬至那天,卸任長沙太守后回到家鄉的張仲景,看到鄉親們因嚴寒導致耳朵凍傷的情況非常心痛。他決定利用自己的醫術來救助這些受苦的人。

為了能更有效地幫助那些病患,張仲景在南陽東關設立了一個醫療棚,并邀請弟子協助,在冬至日當天開始向貧困的百姓免費發放藥劑以治療他們的凍傷和疾病。

他所配制的“祛寒嬌耳湯”是用羊肉、辣椒以及多種能驅散寒冷的草藥熬煮而成,然后將這些材料搗碎后包進面皮里做成耳朵形狀的食物——即“嬌耳”,再放入鍋中煮熟分發給需要幫助的人。

人們吃下張仲景提供的祛寒湯和嬌耳之后,身體逐漸恢復了溫暖與活力。他們連續食用這種食物直到除夕夜,這期間不僅治好了凍傷的耳朵,還增強了體質、抵御了寒冷。

到了大年初一,鄉親們為了慶祝新年的到來以及紀念張仲景幫助大家治愈疾病的日子,便模仿嬌耳的樣子制作出了餃子,并在初一早上食用。久而久之,“餃耳”或“餃子”的名字就流傳開來,成為了冬至和春節時節必不可少的美食。

餃子作為中國傳統飲食文化的一部分,在傳承中不僅保留了美味,還承載著人們對健康與幸福生活的美好祝愿。讓我們一起學習張仲景的故事,感受中國傳統文化中的智慧與溫情吧!

通過這段故事,我們可以看到“藥食同源”的理念在中國傳統醫學和日常生活中是如何體現的。美食不僅僅是味蕾上的享受,更蘊含了深厚的文化內涵和健康價值。

(責任編輯:佚名)