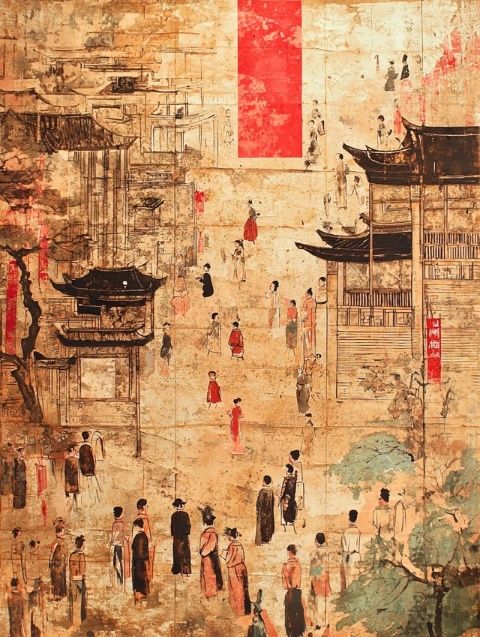

清朝入關(guān)前宮廷宴席簡史:從獸皮地坐到滿漢全席融合

作者:佚名|分類:生活雜談|瀏覽:86|發(fā)布時間:2025-01-18

在清朝入主中原之前,宮廷宴會以簡約為主,通常情況下不會布置正式的餐桌。賓客們圍坐在鋪設于地面的獸皮之上,席地而坐共享佳肴。滿洲菜多采用燒煮的方式烹制,火鍋和燉肉是日常飲食中的常見菜品,肉類食材主要包括豬肉、羊肉以及狍鹿肉。

當清王朝將首都遷至北京后,宮廷御廚們開始借鑒魯菜和蘇浙菜的特點,并結(jié)合滿族傳統(tǒng)飲食風格,逐漸發(fā)展出具有獨特風味的清宮御膳。這種融合不僅豐富了宮廷菜肴的種類,也提升了其品質(zhì)與味道。

起初,北京地區(qū)并沒有特別突出的地方美食特色。明朝始終將首都設在北京之后,皇宮中的廚師大多來自山東一帶,因此魯菜風格在宮廷中逐漸盛行起來。

滿清統(tǒng)治者入主中原后,豬、羊、雞鴨等家禽和肉類成為宮內(nèi)常見的食材來源。御廚們通過創(chuàng)新烹飪手法對這些原料進行加工改良,創(chuàng)造出獨具特色的菜肴風味。

到了乾隆皇帝時期,他六次南下巡視江南地區(qū),被那里精美的江浙菜所吸引,并且特別鐘愛其中的一些名菜。于是,乾隆不僅將眾多優(yōu)秀的江浙廚師帶回京城供職,還下令編纂了詳細的宮廷菜譜,從而使得蘇杭風味菜肴在清宮內(nèi)廣受歡迎。

清朝初期,在宮廷宴席中,滿族和漢族的菜品是各自獨立提供的。

隨著歷史的發(fā)展,為了更好地與漢人官員們?nèi)诤喜㈧柟探y(tǒng)治基礎(chǔ),滿清統(tǒng)治者開始將滿族傳統(tǒng)的“燒烤大席”、“餑餑席”等特色菜式與漢族菜肴共同擺上宴席,以此彰顯滿漢一家親的美好寓意。這種做法促進了兩種飲食文化的相互交融與發(fā)展。

在山東曲阜孔府的內(nèi)宅中,收藏著一套珍貴的銀制餐具,這套器具曾是乾隆皇帝為其女兒嫁入孔家時作為陪嫁贈送的。

這套銀質(zhì)滿漢全席餐具共有404件單品,能夠同時呈現(xiàn)多達196道菜品。它是目前唯一一件保存完整的滿漢全席用具套裝,在中國乃至全世界都極為罕見。

滿漢全席由超過一百種各式菜肴和糕點組成,堪稱珍饈美味的極致體現(xiàn)。除了滿族風味燒烤與涮鍋外,還涵蓋了漢族烹飪技術(shù)中的“扒、炸、炒、熘、燒”等多種技法制作而成的經(jīng)典菜品;后來又融入了蒙古、回民及藏區(qū)的傳統(tǒng)美食元素,構(gòu)成了“五族共慶宴”,亦稱作“聯(lián)盟宴”。這一宴會不僅展示了清朝時期中國飲食文化的最高成就,也體現(xiàn)了國家多元文化和諧共生的特色。

(責任編輯:佚名)