關于甲骨文的六個知識點,漲知識了!

作者:佚名|分類:百科常識|瀏覽:83|發布時間:2024-11-08

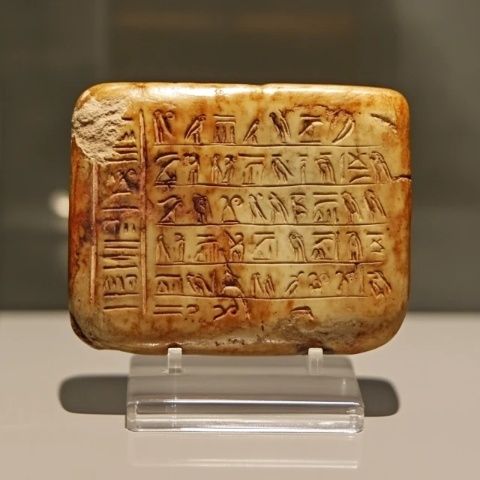

一、甲骨文作為現存最早的中國古典文字系統,與現今使用的漢字有著深遠的淵源。然而,這并不意味著甲骨文就是我國最原始的文字形態。一套完整成熟的文字體系的形成并非一日之功,它必定經歷長期的發展和積淀。在甲骨文之前,可能還存在更早期但尚未被發現或留存下來的文字形式。

二、在距今約三千年的商朝時期,人們的日常書寫并非全然依賴于在龜甲或牛肩胛骨上刻字,這種做法較為費力。甲骨文中“筆”字的形狀描繪了手握毛筆的姿態,這暗示著當時的書寫工具可能是毛筆,而“冊”這個象形字則表明竹簡可能是他們的書寫媒介之一。可惜的是,盡管我們尚未發現商朝時期的竹簡實物,其可能由于年代久遠未能保存下來,但甲骨上留下的毛筆文字卻為我們提供了寶貴的證據。

三、現今所見的大量甲骨文主要用途并非記錄日常生活瑣事,而是用于占卜活動,換言之,就是古人對神秘力量的探索。即便在現代社會,我們也不能說徹底擺脫了迷信的影響,更何況是三千年前的商朝時期。

四、古人如何通過龜甲進行占卜呢?通常使用的是龜腹板或牛肩胛骨。至于為何選擇這些部位,今人不得而知,可能是因為便于刻寫,同時龜和牛在古代可能象征著某種特殊的意義。占卜前需清理龜甲邊緣,再在其上鉆孔并鑿出槽痕,隨后用火炙烤。當龜甲表面的脆弱部分受熱開裂,這些裂紋便成為預示吉兇的兆紋。事實上,“卜”和“兆”字正是對這些裂紋的形象描繪,“卜”的發音也模擬了裂紋產生的聲音。而解讀這些兆紋的含義,則是當時被稱為貞人的占卜專家所掌握的專業知識,他們是世襲的職業精英。

五、現代書寫習慣是從左到右橫排,但歷史上的書籍卻常從上至下、自右向左排列。這與早期甲骨文的記錄方式緊密相關。據推測,在古代,人們可能像后來使用竹簡一樣在龜甲上書寫。由于竹簡通常較窄,故而只能縱向書寫,寫好一片后將其放置右側,接著繼續書寫下一片,自然形成了從右到左的行文習慣。如從甲骨文中一些復雜字形的構造來看,它們多呈現由上至下的“瘦長”形態,而非實物形象的橫向構造,這進一步佐證了古人可能在竹簡上進行書寫的情況,比如“象”、“馬”這些字,若以象形方式描繪會更寬,但為了適應窄小的竹簡,只能采取上下延伸的方式。

六、已發現的甲骨文字總量約為五千個左右,然而仍有大約一千五百個字未能破譯。每破解一個字的獎勵高達十萬人民幣,致富之路已經為你展現,只看你是否有此才華和毅力去實現。

七、在現存的甲骨文中,“婦好”這位女性將軍的名字頻繁出現,關于她的占卜記錄超過兩百處。甚至有一次記載了她帶領一萬三千人出征羌人的事件。更為神奇的是,在1976年的河南安陽,考古學家意外發掘出了保存完好的“婦好”墓,墓中的青銅器上有明確的“婦好”銘文。她是首位通過文字和考古雙重證據證實的歷史人物,同時也是商王武丁的妻子及女將軍。遺憾的是,“婦好”墓中的人殉遺骨保留完好,唯獨不見其尸骨。據推測,墓主人身上的朱砂可能由于長期腐蝕,導致了她的遺骸消失,而地位較低的陪葬者骨骼卻得以保存。在“婦好”墓中發現的一件青銅大鼎被稱為“后母辛鼎”,是國寶級文物。至于廣為人知的重達842公斤的“后母戊鼎”,原先也稱為司母戊鼎,值得注意的是,“母辛”、“母戊”實際上是商王武丁諸多妻子中的兩個封號,而“婦好”在生前的稱呼為“婦好”,死后則以“母辛”為謚號。

(責任編輯:佚名)