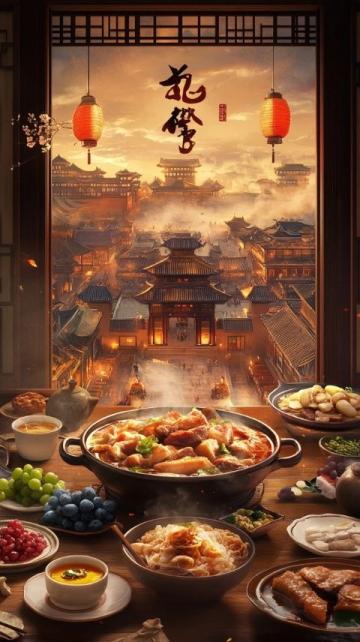

舌尖上的廣西特色美食(廣西特色美食)

作者:佚名|分類:生活雜談|瀏覽:87|發布時間:2025-03-04

廣西地方風味,品嘗過幾種?繪制一張廣西美食地圖,探索這八桂之地舌尖上的秘密。

在亞熱帶的滋養下,這片喀斯特地區孕育出獨有的飲食文化。從壯族竹樓中飄出的糯米香,到海邊港口的海鮮味,每個味道都蘊含著山水與民族的對話。跟隨味覺的線索,揭秘六種最具代表性的廣西美食。

1. 南寧老友粉:市井中的酸辣密碼

清晨的水街市場,鍋里的酸筍和豆豉正進行一場持續百年的化學反應。這道始于清末的米粉料理,將發酵三天的酸筍與新鮮骨頭湯底結合,再加入現炒的內臟如豬肝、粉腸等,保留了鮮嫩口感。而南寧特有的黃皮醬,讓整碗粉在酸辣之中透露出果甜的味道。食客們常說,吃老友粉就像說南普話,初嘗濃烈,細品則回甘無窮。

2. 柳州螺螄粉:工業城市的煙火密碼

柳江邊的夜宵場所,螺螄粉的秘密在蒸汽中傳遞。十五種香料的精確配比,經過8小時的慢火熬煮與石螺完美融合,形成琥珀色的靈魂湯底。恰到好處的酸筍發酵度,釋放出獨特的“臭味”。油炸腐竹則在湯汁浸泡下呈現出多層次的口感:外層酥脆、中層綿軟、底層則汁水飽滿。柳州人用這碗粉感受著工業城市的溫度。

3. 桂林米粉:喀斯特地貌的味覺地圖

漓江晨霧未散,鹵水的師傅已開始調配三十六種香料的黃金比例。帶皮黃牛肉與牛筒骨燉出的原湯,經過三次過濾和兩次沉淀,成就了那勺能掛住每根米粉的琥珀色鹵水。最地道的吃法是“干撈”:將燙好的米粉在80℃的鹵水中快速涮過,撒上炸花生、酸豆角,最后淋上現炸豬油渣。脆、糯、香在口中形成立體的味覺體驗。

4. 梧州紙包雞:西江商埠的時間琥珀

這道列入非物質文化遺產的佳肴,蘊含著百年商埠的飲食智慧。選用三黃雞腿肉切成麻將塊,用玉冰燒酒、柱侯醬和陳皮末腌制兩小時。包裹江西鉛山綿紙前,在紙上刷三層花生油形成隔絕氧氣的保護層。入鍋的一瞬間,160℃的熱油透過22層宣紙溫柔滲透,將雞肉的汁水封存成流動的琥珀。打開紙包時蒸騰的香氣,仿佛翻開了一本塵封的商船日志。

5. 北海沙蟲刺身:海洋牧場的鮮甜切片

北部灣潮間帶的漁民,在退潮后的三小時內捕捉方格星蟲。處理這道“海洋蟲草”,需用竹刀從尾部第三節切入,反復搓洗七遍去除沙粒。冰鎮后的沙蟲變得透明,橫切面可見五層環形肌理。蘸料只需青檸汁與海鹽,入口時的脆嫩帶著海洋的礦物質回甘。這道極致料理,是京族人對大海的味覺詮釋。

6. 壯家五色糯米飯:山嵐染就的霓虹密碼

清明時節的壯寨,紫藍草、黃姜、紅藍草在山泉水中暈染出自然的色彩。糯米需在不同顏色的液體中浸泡12小時,讓植物色素滲透每一粒米。蒸制時嚴格遵守“黑墊底,黃居中,白守邊”的層次,出鍋時形成絢麗的五彩剖面。楓葉染成的黑色糯米帶有木質香氣,與山黃姜的辛辣香味在蒸汽中交織,繪就了可食用的民族色彩譜。

從十萬大山的皺褶到北部灣的海浪之巔,廣西的美食在這山水間架起了味覺的橋梁。這些經歲月錘煉的味道,不僅是食材與技藝的交響,更是山地民族與江海子民對話的味覺史詩。每一口都是解開八桂文明的鑰匙,在唇齒之間展開一幅流動的風物長卷。

#廣西美食大搜索# #南寧味道不可得#

(責任編輯:佚名)