揭秘農村七月半千層糕習俗:歷史故事、文化意涵與制作技藝探析

作者:佚名|分類:生活雜談|瀏覽:83|發布時間:2024-09-06

在中國廣闊的鄉村,有一種流傳久遠的傳統習俗——“七月半吃千層糕”,這不僅僅是一種飲食文化,更是一個富含歷史故事和象征意義的慶典活動。本文將深入探索這一習俗的歷史淵源、文化意涵以及制作技藝。

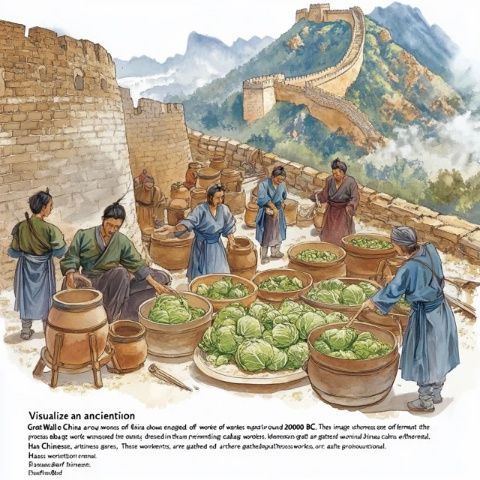

追溯到明朝初期,據傳朱元璋在一次戰敗后被敵軍圍困,幸得白霧遮掩得以逃脫,后來成為皇帝的他為感念此事,重返壽昌長林。在那里,他看到百姓正在歡慶豐收蒸糕,親自參與并品嘗了這道美食。千層糕的香甜可口和層層疊加的形態贏得了朱元璋的喜愛,并賜予其“千層糕”的美名,寓意著生活富足、步步高升,從此千層糕在農村流傳開來。

七月半,即中元節,是農民們慶祝豐收和感恩大地的日子。此時家家戶戶制作千層糕,以此敬奉祖先,表達豐收的喜悅。千層糕的層層疊加象征著生活的進步與日新月異,寄托了人們對美好未來的期盼。而制作過程中的家庭團聚和鄰里互助,更是體現了鄉村社會的和諧與親情。

制作千層糕是一門細致的藝術,需選用新鮮早稻,經過淘洗、浸泡、磨漿、加糖、蒸煮等步驟。特別的是,武義宣平地區的農民還會用稻草灰水浸泡米粉,增添糕點的獨特風味和色澤。蒸煮時,反復澆米漿并加蓋,直至形成多層松軟的千層糕。有時還會加入植物色素,使糕體色彩斑斕,更顯誘人。

“七月半吃千層糕”的習俗是鄉村文化的瑰寶,它連接著過去與未來,承載著豐富的歷史記憶和文化情感。盡管歲月流轉,這一傳統仍將被農村人傳承下去,成為他們生活中不可或缺的一部分。

(責任編輯:佚名)