從印度佛教神祗到中國本土英雄:哪吒的文化演變與文史故事

作者:佚名|分類:百科常識(shí)|瀏覽:86|發(fā)布時(shí)間:2025-02-22

眾所周知,哪吒這個(gè)名字早已深深刻印在人們心中,他的形象從一名守護(hù)佛教的護(hù)法神逐漸演變成中國本土化的文化符號(hào)。然而很多人可能不知道,哪吒背后的歷史是如何跨越文化、宗教與文學(xué)的漫長歷程。

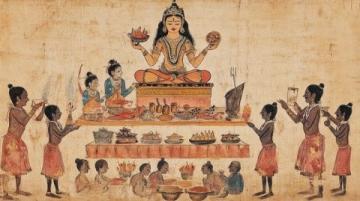

哪吒最初起源于印度佛教中的 “那羅鳩婆、那吒俱伐羅” 。在古印度神話中,他是北方毗沙門天王的后輩,最初是一位守護(hù)佛教的護(hù)法神。其原型最早見于十六國時(shí)期北涼漢譯佛教典籍《佛所行贊》中的 “那羅鳩婆” ,在唐代長安大興善寺不空和尚翻譯的佛經(jīng)里,哪吒全名那吒俱伐羅。此時(shí)的哪吒形象,主要是少年模樣,守護(hù)著佛教。隨著佛教在中國的本土化進(jìn)程,哪吒的形象也不斷演變。在宋代,在佛教禪宗史書《五燈會(huì)元》中,出現(xiàn)了 “析肉還母,析骨還父” 的情節(jié),這一細(xì)節(jié)豐富了哪吒的故事,使其更具傳奇色彩。南宋時(shí)期,李靖演化為佛教的毗沙門天王,哪吒自然而然成了中國人。

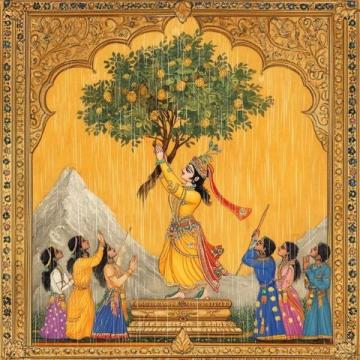

到了元代,在雜劇《二郎神醉射鎖魔鏡》中,哪吒已擁有三頭六臂的形象,此時(shí)東海龍王、石磯娘娘、蓮花化身等元素也都已出現(xiàn),與后代民間傳說非常接近。明代對(duì)哪吒的形象塑造和傳播起到了關(guān)鍵作用。在《三教搜神大全》中,將哪吒的身份改造成 “本是玉皇駕下大羅仙” ,讓他從佛教神祗皈依道家,完成了徹底的中國本土化。而在《西游記》和《封神演義》中,哪吒的形象更是深入人心。

《西游記》里,哪吒是天宮的孩童神將,與孫悟空交手時(shí),其六般兵器名目俱全,“火輪” 首次出現(xiàn),這也是《封神演義》中 “風(fēng)火輪” 的前身。《封神演義》則把哪吒的故事描繪得更加精彩,他是陳塘關(guān)守將李靖的第三子,由玉虛鎮(zhèn)教奇寶 “靈珠子” 投胎轉(zhuǎn)世,其老師變成了乾元山金光洞太乙真人。

在道教中,哪吒被尊奉為護(hù)法神,頭銜眾多,如中壇元帥、通天太師、威靈顯赫大將軍、三壇海會(huì)大神等,俗稱太子爺、三太子 。在民間信仰里,他是鎮(zhèn)海之神、海民的保護(hù)神,尤其在臺(tái)灣,哪吒三太子的信仰極為普遍。

哪吒所代表的反抗精神,如 “剔骨還父” 反抗父權(quán)與禮教,被魯迅評(píng)價(jià)為體現(xiàn)了 “童心的自由與成規(guī)的沖突” ;蓮花化身則象征著生死觀與重生哲學(xué),呼應(yīng)道家 “肉身可朽,元神不滅” 的思想。

哪吒從印度佛教的護(hù)法神,歷經(jīng)數(shù)百年的演變,在中國文化的土壤中生根發(fā)芽,成為了融合佛道文化、承載民間信仰與文學(xué)創(chuàng)作的獨(dú)特符號(hào)。他的人物故事還在繼續(xù)流傳,將會(huì)在更多的文化作品中展現(xiàn)新的魅力,吸引著一代又一代的人去探尋其背后的文史奧秘。#哪吒#

(責(zé)任編輯:佚名)